Inhalt

Beschreibung

Die Semperoper liegt am Theaterplatz und im historischen Kern der Sächsischen Hauptstadt Dresden und ist Veranstaltungsort für Konzerte der Sächsischen Staatskapelle. Der Name leitet sich von ihrem Architekten Gottfried Semper ab.

Außenansicht

Über dem Haupteingang der Oper thront eine Panther-Quadriga aus Bronze mit den Statuen des Dionysos und der Ariadne des Bildhauers Johannes Schilling. Die beiden Figuren von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller schmücken den großen Eingangsbereich.

William Shakespeare, Sophokles, Molière und Euripides zieren als Statuen die Seitenansicht der Fassade, an der Westseite der Hinterbühne sind es sächsische Wappen, einer Büste Gottfried Sempers sowie die Figuren „Liebe“ und „Gerechtigkeit“.

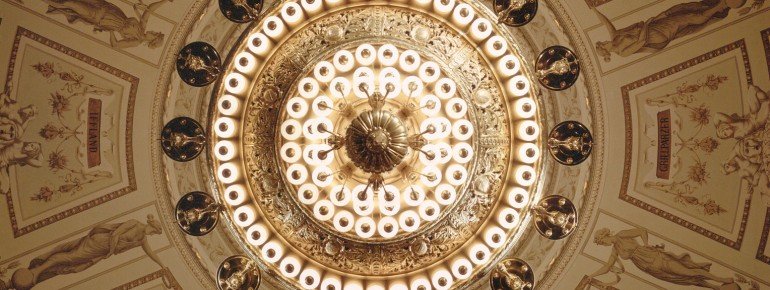

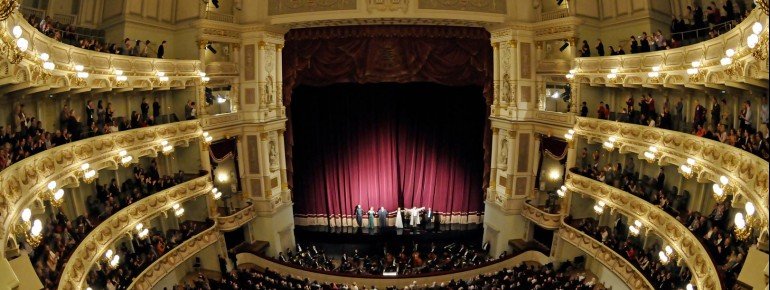

Innenansicht

In der Oper finden zirka 1.300 Besucher Platz. Diese verteilen sich auf vier Ränge und den Parkett-Bereich, welcher ein- oder ausgebaut werden kann, um die Größe des Orchestergrabens an die Aufführungen anzupassen. Die Hauptbühne besitzt eine Fläche von insgesamt 630 Quadratmetern, auf der die verschiedenen Vorstellungen stattfinden. Zusammen mit der Hinter- und den beiden Seitenbühnen ergibt sich eine Gesamtbühnenfläche von mehr als 1.640 Quadratmetern.

Der Innenbau der Semperoper gilt aufgrund seiner Grundform und Anordnung als Vorbild späterer Theaterbauten. Die Raumfolge ermöglicht nicht nur eine eindrucksvollen Weg zum Zuschauerraum, sondern auch Begegnungen während der Theaterpausen. Der Innenraum weist besonders für Theaterspiel und Oper beste akustische Bedingungen auf. Beeinflusst wurde der Bau von antiken Traditionen und Vorbildern der italienischen Renaissance.

Schmuckvorhang

Eines der imposantesten Elemente der Semperoper ist der 17 Meter breite und 15 Meter hohe Schmuckvorhang mit einem Gewicht von 400 Kilogramm. Es handelt sich dabei um handvernähtes belgisches Leinen, das mit nach alten Techniken gemischter Farbe bemalt ist. Geschaffen wurde er von dem Historienmaler Ferdinand Keller. Im Zuge des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er neu geschaffen.

Führungen

Die Semperoper bietet abwechslungsreiche Führungen für jedes Alter und in einer Vielzahl von Sprachen an. Die Highlightführung bietet eine allgemeine Erkundung der beeindruckenden Räumlichkeiten, darunter der Zuschauersaal und das Foyer. Architekturführungen legen den Fokus auf die Baugeschichte und die stilistischen Merkmale des Gebäudes, während die Führung "Skandale in der Semperoper" den Gästen ermöglicht, hinter die Kulissen zu schauen, mehr über die Pannen bei Aufführungen zu erfahren und Geschichten rund um die Stars und Diven der Opernwelt zu hören. Außerdem werden verschiedene Führungen für Kinder angeboten, in denen beispielsweise die Berufe in der Semperoper erläutert werden. Gelegentlich werden auch themenspezifische Führungen zu Aspekten wie Operngeschichte oder Künstlerperspektiven angeboten. Diese sind nur wenige der buchbaren Führungen die Angeboten werden.

Entstehung und Geschichte

Aufgrund katastrophaler Feuer, Bombenangriffe und Hochwasser musste die Dresdner Semperoper im Laufe der Zeit mehrmals restauriert werden. Daher lässt sich ihre Geschichte in drei Bauabschnitte unterteilen.

Erster Bauabschnitt

Von 1838 bis 1842 schuf der Baumeister Gottfried Semper im Auftrag des Königs Friedrich August II ein neues königliches Hoftheater. Der entstandene Rundbau war im italienischen Frührenaissance-Stil gehalten und galt als eines der schönsten Theater Europas. Besonderes Aufsehen erregte die Digitaluhr des Uhrmachers Gutkaes, die sich über der Bühne befand. Allerdings zerstörte ein Feuer das Gebäude am 21. September 1869 vollständig.

Zweiter Bauabschnitt

Nach dem verheerenden Brand sollte die Oper schnell wieder aufgebaut werden. Weil der Architekt Gottfried Semper aber an den Dresdner Maiaufständen 1849 teilnahm, durfte er lange Zeit keinen sächsischen Boden mehr betreten. Aus der Ferne entwarf er nun ein zweites Gesangshaus, das unter der Leitung seines Sohnes Manfred erbaut wurde. In den Jahren 1871 bis 1878 entstand so unter Manfred Semper eine Oper mit prachtvoller Innenausstattung, Decken- und Freskenausarbeitungen von James Marshall sowie einer Uhr nach dem Vorbild Gutkaes.

Während des Luftangriffs auf Dresden am 13. Februar 1945 wurde die Dresdner Semperoper schwer beschädigt.

Dritter Bauabschnitt

Wenige Tage nach dem Angriff war das Ausmaß der Schäden sichtbar: Der Zuschauer- und Bühnenbereich war komplett zerstört und die Rückwand des Bühnenhauses eingestürzt. Nur die Wandelgänge waren erhalten geblieben.

Im Juni 1977 fand die Grundsteinlegung des Wiederaufbaus statt. Unter der Aufsicht des Architekten Wolfgang Hänsch wurde die Oper nach den vorhandenen Plänen Sempers wieder aufgebaut. Im Zuge dessen fand eine Vergrößerung des Zuschauerraumes statt, bei der die Wände des Bühnenbereiches nach außen versetzt wurden. Am 13. Februar 1985, genau 40 Jahre nach dem Kriegsangriff, wurde die Oper wiedereröffnet. Wie auch bei der Opernschließung im Jahr 1944 wurde bei der Wiedereröffnung im Jahr 1985 die Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber aufgeführt. Seit der Wende trägt das Gebäude den offiziellen Titel „Sächsische Staatsoper“.

Das verehrende Hochwasser der Elbe im August 2002 beschädigte die Semperoper erneut schwer. Der gesamte Schaden belief sich auf mehr als 27 Millionen Euro. Nur drei Monate nach der Flut öffnete die Oper im November 2002 wieder. Die Tänzer des Semperoper Balletts eröffneten mit „Illusionen – wie Schwanensee“ die neue Spielzeit.

Seit dem Jahr 2006 findet wieder der jährliche Dresdner Opernball statt. Die Tradition aus den Jahren 1925 bis 1939 wurde anlässlich der 800-Jahre-Feierlichkeiten der Stadt wieder eingeführt.

Wissenswertes

- Semperoper Dresden gehört zu den 3 bestbewerteten Ausflugszielen in Sachsen.

Anfahrt

Mit dem Auto

Dresden ist über die A4 aus westlicher Richtung und aus östlicher Richtung sowie über die A13 an das deutsche Verkehrsnetz angebunden. Aus Prag kommend, erreicht man die sächsische Landeshauptstadt über die A17.

Wenn du mit dem Auto in die Stadt fahren möchtest, parkst du am besten direkt auf dem Parkplatz des Opernhauses oder in den umliegenden Parkhäusern. Eine Alternative zur Innenstadt sind P+R Anlagen im Dresdner Umland. Von dort fahren in regelmäßigen Abständen Regionalzüge und S-Bahnen ins Zentrum.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln

Dresden wird täglich von mehreren ICE- und Regionalzügen befahren. Vom Hauptbahnhof fährt die S-Bahn-Linie 9 zum Theaterplatz. Kommst du am Bahnhof Dresden-Neustadt an, nimmst du die S-Bahn-Linie 11bis zur Haltestelle „Postplatz“. Von dort sind es wenige Gehminuten zur Semperoper.